肩こりの原因と対処法

ライフフィットジム吹田が考える肩こりの原因と対処法をお伝えいたします。一般的には、いわゆる肩こり筋と言われる僧帽筋上部繊維や肩甲挙筋の筋肉の緊張による血行不良とされることが多いですが、その筋肉を常に緊張させる原因があります。

同じ姿勢を長時間取ることもその原因の一つですが、最も多いのは肩甲骨の位置が悪いことです。それによって肩こり筋が頑張って腕の重さを常に支えることで緊張を起こし、血行不良になってしまいます。

肩こりの主な原因

肩こりの原因と対処法

肩こりになる筋肉やそのメカニズムを知って、自身の日常生活に取り入れることができる予防法や改善方法のヒントにしてください。完璧にしようとせず、継続できる範囲から少しずつ取り入れてみてください。

目次:

①肩こりになる筋肉とは

②肩こりになるメカニズム

③まずは正しい位置を意識しよう

④肩こりの原因別対処法

肩こりになる筋肉とは

デスクワークや長時間の読書など首や肩に負担かけると、写真のような場所を揉んだり摩ったりする経験があると思います。ちょうどこの場所に"肩こり筋"と言われる僧帽筋上部繊維と肩甲挙筋があります。

僧帽筋上部繊維は、首の骨から鎖骨の外側に付着しており、肩甲骨を挙上させ、上方回旋といって肩甲骨の外側を持ち上げる働きをします。

肩甲挙筋は、首の骨から肩甲骨の内側上方に付着しており、肩甲骨を内側上方に持ち上げます。硬く短くなってしまうと肩甲骨と背骨の間が短くなり、肩甲骨の外側が下向きに傾いてしまいます。

これらの筋肉の機能が低下していると、ゴシックショルダーといういわゆるなで肩になってしまいます。鎖骨の外側が下がっていたり、首から肩の間が盛り上がっている場合は、肩甲骨周囲の筋肉バランスを改善する必要があります。

肩こりになるメカニズム

肩こりになるメカニズムは、長時間同じ姿勢を取ることによる血流不足ではなく、肩甲骨の位置が悪いことと、ほとんどの場合はそれに伴う肩甲骨の機能低下が肩こりの原因となる事が多いです。

腕の重さや手で荷物を持った時の重さは、肩甲骨を介して肋骨で覆われた胸郭に伝わります。しかし、肩甲骨の位置が悪く、機能が低下していると、この重さが上手く胸郭に伝わらず、僧帽筋上部繊維や肩甲挙筋を通して、首に伝わってしまいます。

ゴシックショルダーのように肩甲骨の外側が下がっていると、腕の重さは僧帽筋上部繊維と肩甲挙筋にぶら下がる形になってしまい、常に肩こり筋が緊張していることになります。その結果、筋肉が硬くなり血流不足になって肩こりとなってしまいます。

肩甲骨周りの硬くなっている筋肉をゆるめ、弱くなっている筋肉を使えるようにトレーニングする必要がありますが、その硬くなっている筋肉などはその人によって異なります。よって、全ての人に肩甲骨はがしをすればいいかというと、そうではありません。逆に肩甲骨はがしをすることで、一時的には楽になったように感じても肩甲骨の位置を悪化させてしまうこともあるのです。

まずは正しい位置を意識しよう

肩甲骨の正しい位置は、右図のようになっています。

肩甲骨上角という一番上にある尖った部分が第2胸椎、肩甲骨下角という一番下にある尖った部分が第7頸椎になります。

肩甲骨の内側縁(背骨側のライン)が真っ直ぐで、背骨から肩甲骨内側縁までの距離が指3本分になります。

基本的にこの基準に近づくように肩甲骨を調整していきますが、ご自身で行うのは難しいので、肩甲骨セッティングがお勧めです。

現在の筋肉や関節の状態で出来る範囲の正しい位置に肩甲骨を戻す事ができます。

まずは、肩を耳に近づけるように肩甲骨を持ち上げます。

次に、肩甲骨を寄せるように胸を張ります。

最後に、肩甲骨を胸郭に乗せるように下げていきます。

一番肩幅が広いところが現在の状態で出来る一番良い肩甲骨の位置になりますので、デスクワークや読書、腕に負担がかかるときにセッティングをする事で、肩こり筋や首への負担を減らす事ができます。

YouTubeチャンネルでは、正しい姿勢の説明をしております。

11:22〜肩甲骨の位置についての説明をしていますので、是非参考にしてみてください。

肩こりの原因別対処法

肩甲骨の位置が悪い

これまでに説明してきたように、硬くなりやすい筋肉である肩甲挙筋や前鋸筋、小胸筋、三角筋、菱形筋などをゆるめ、弱くなりやすい筋肉である僧帽筋や前鋸筋、菱形筋などをトレーニングする事で肩甲骨を正しい位置に戻します。

硬くなったり弱くなったりする筋肉は、その人によって異なるので、正しい判断が必要になります。トレーニングするべき筋肉をゆるめてしまうと、肩甲骨の位置が悪化してしまいます。

ご自身で行う場合は、リリースやストレッチとセットでトレーニングする事で悪化させてしまうことを予防できますので、是非一度試してみてください。

肩甲骨の位置が悪い

肩甲骨の位置が悪い

【僧帽筋上部のトレーニング 】ライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、ストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

【前鋸筋のトレーニング 】ライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、ストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

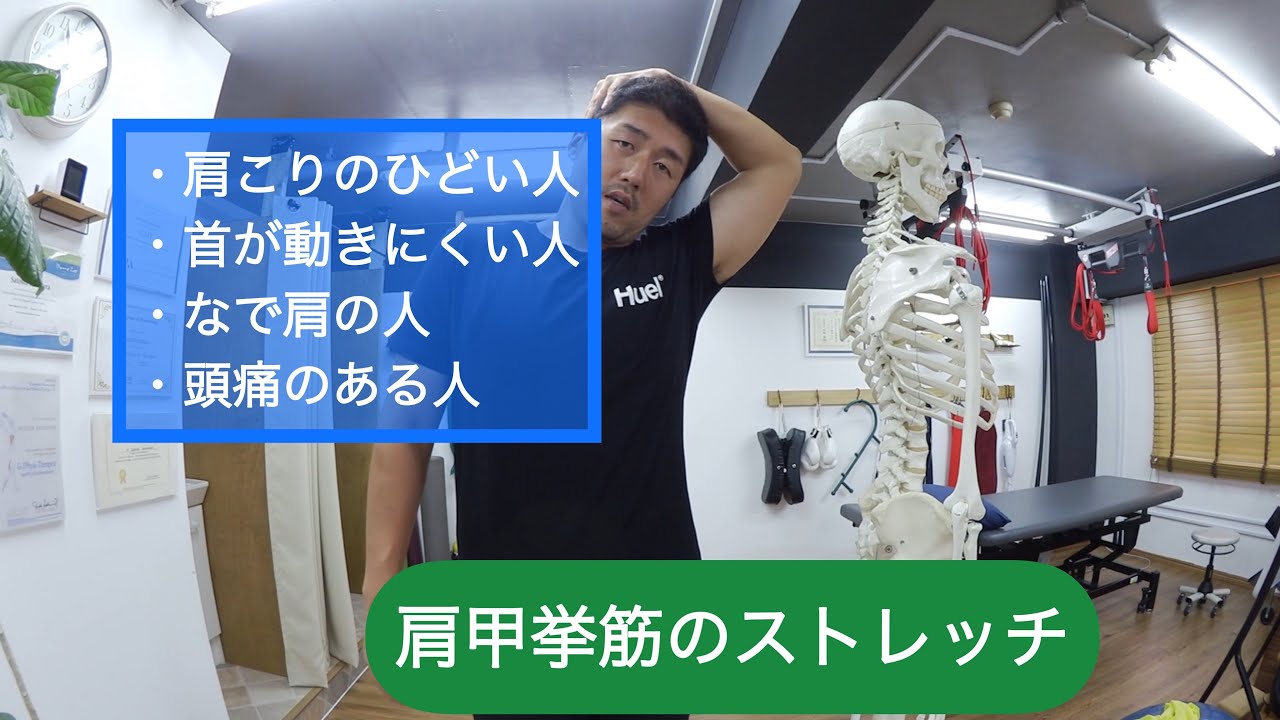

【肩甲挙筋のストレッチ 】ライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、ストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

【肩甲骨内側の筋肉】筋肉をゆるめて、姿勢改善に役立つテニスボールリリースの方法を紹介!LIFE FITライフフィットジム吹田では、肩こりや腰痛がない機能的な身体を目指します。

肩の動きが悪い

手を頭の上に上げる場合、肩甲骨と肩関節の両方の動きが必要になります。どちらか一方の動きが少ない場合、もう一方が過剰に動いてしまいます。肩の動きが悪い場合、肩甲骨が足りない動きを補うため、肩をすくめるように肩甲骨を上げてしまいます。この動きは何度も出てきている肩こり筋である肩甲挙筋を過剰に使ってしまうため、結果的に肩こりとなってしまいます。

肩の動きを改善するためには、関節自体の硬さをゆるめる必要がありますが、これは専門家による治療になりますので、ご自身で行う場合には肩の筋肉や大胸筋、広背筋をゆるめ、インナーマッスルのトレーニングが必要になります。

四十肩、五十肩になった方や、手を背中に回した時に肩の前に痛みやツッパリ感を感じる方は試してみてください。

肩の動きが悪い

肩の動きが悪い

【肩のインナーマッスルトレーニング 】ライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、ストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

【広背筋のストレッチ 】ライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、ストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

【胸の筋肉】筋肉をゆるめて、姿勢改善に役立つテニスボールリリースの方法を紹介!LIFE FITライフフィットジム吹田では、肩こりや腰痛がない機能的な身体を目指します。

【肩の筋肉】筋肉をゆるめて、姿勢改善に役立つテニスボールリリースの方法を紹介!LIFE FITライフフィットジム吹田では、肩こりや腰痛がない機能的な身体を目指します。

腹筋が使えていない

腕の重さや手で荷物を持っている時の重さは、肩甲骨を介して胸郭と腹部で支えています。肩甲骨の位置が悪い場合は、胸郭と腹部に力は伝わりませんが、肩甲骨の位置が問題でない場合は体幹機能が低下、つまり腹筋が使えていない事が原因となります。

肩甲骨を支える土台がない状態になってしまうので、肩甲骨の周囲の筋肉が過剰に緊張してしまい、肩こりになってしまいます。

腹筋を正しく使うためには、骨盤と胸郭の傾きと位置関係が重要になります。これについてもYouTubeチャンネルの"正しい姿勢について"で説明をしていますので、参考にしてください。

正しい姿勢が取れない方は、腰の筋肉やもも前の筋肉、もも裏の筋肉などをストレッチしたりテニスボールリリースするようにしてください。筋肉が硬く短くなっていると正しい骨盤の位置を取りにくくなります。

トレーニングとしては、まずはデッドバグからスタートし、慣れてきたらプランクへと進めてください。並行して正しい呼吸の練習とトレーニングを行なうようにしてみてください。

腹筋が使えていない

腹筋が使えていない

テニスボールリリース/もも裏の筋肉

テニスボールリリース/大腿筋膜張筋&腸脛靱帯

【もも裏ストレッチ】LIFE FITライフフィットに通われているお客様専用の動画となります。自宅でできるストレッチやトレーニング、正しい身体の使い方など発信していきます。

【もも前ストレッチ】LIFE FITライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、自宅でできるストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

首の骨がずれている

筋肉が凝り固まる原因は、姿勢や筋肉のバランス以外に神経の影響もあります。特に首の3番目から5番目から出てくる神経は肩甲挙筋や肩甲骨の内側の筋肉を支配しています。首の骨がずれたり動きが悪い状態では、神経を圧迫し筋肉に痛みが出たり、力が入りにくくなったりします。

神経の影響によって肩こりのような痛みやだるさが出たり、力が入りにくくなる事で肩甲骨の位置が悪くなる事で肩こりになることもあります。

症状が明らかに出ている場合は、整形外科などで診断を受けることをお勧めしますが、骨のズレ自体は治らないので、専門家による関節の矯正が必要になります。ライフフィットジム 吹田では音を鳴らさないソフトな矯正を行なっています。

予防としては、首の筋肉のストレッチや後頭下筋群のテニスボールリリース、首のインナーマッスルである頸長筋のトレーニングがお勧めです。

首の骨がずれている

首の骨がずれている

【肩甲挙筋のストレッチ 】ライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、ストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

【首のインナーマッスルトレーニング 】ライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、ストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

【胸鎖乳突筋のストレッチ 】ライフフィットジム吹田でお伝えする姿勢や歩き方などの身体の使い方、ストレッチやトレーニングなど、肩こりや腰痛のない身体になるための情報を発信します。

【首の筋肉】筋肉をゆるめて、姿勢改善に役立つテニスボールリリースの方法を紹介!LIFE FITライフフィットジム吹田では、肩こりや腰痛がない機能的な身体を目指します。